- Umso länger ein Produkt genutzt wird, desto geringer fällt in der Regel die Umweltwirkung pro Nutzungseinheit aus.

- Langlebigkeit ist die Eigenschaft von Produkten, ihre Funktionen und Leistungsfähigkeit über ihre Lebensdauer beizubehalten.

- Der möglichen Umweltnutzen realisiert sich nur, wenn die Produkte auch tatsächlich länger genutzt werden und Neukäufe hinausgezögert und dadurch insgesamt reduziert werden.

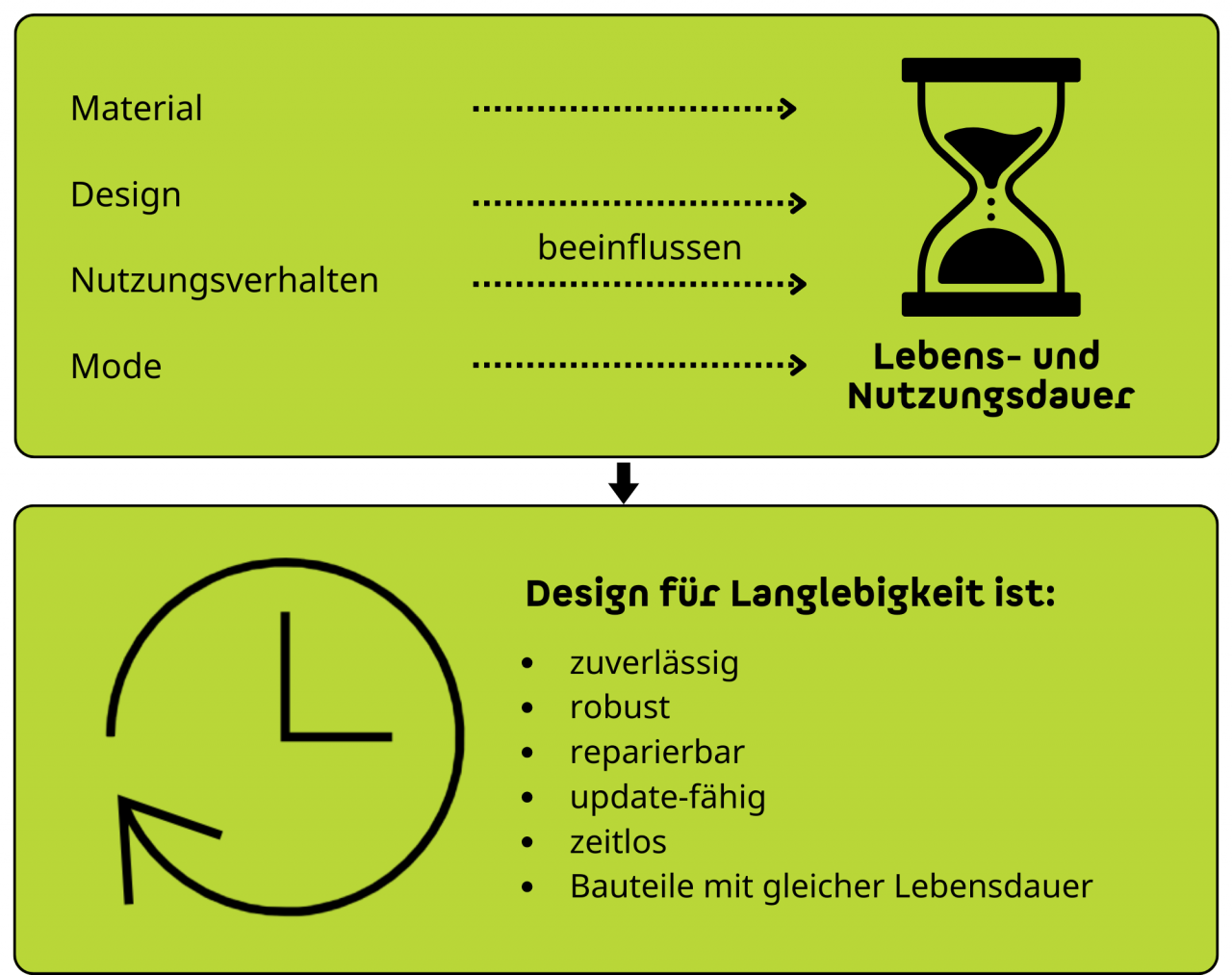

- Die Lebensdauer wird von verschiedenen Bedingungen beeinflusst. Hierzu gehören auf das Produktdesign bezogene Faktoren (Alterungsverhalten, Qualität, äußere Einwirkungen etc.) und gesellschaftliche bzw. Nutzer:innenbezogene Bedingungen. (Nutzungsintensität, Nutzungsszenario, Mode, rechtliche Lage, Funktionalität etc.).

- Ziel eines Designs für Langlebigkeit: Design eines langlebigen, also zuverlässigen, robusten und reparierbaren Produktes, welches kompatibel und update-fähig ist und ein zeitloses ästhetisches Design aufweist. Bei manchen Produktkategorien kann es zudem sinnvoll sein, wenn das Produkt die Produktbindung und Wertschätzung des Nutzenden stimuliert.

- Es gibt zahlreiche Zielkonflikte zur Haltbarkeit, z. B. Langlebigkeit vs. Umwelt- und Gesundheitsschutz, Reparierbarkeit, preiswerte Produktion, geringer Materialeinsatz, Verwendung von nachwachsenden Rohstoffen und Rezyklaten und Recyclingfähigkeit. Welchen Zielen während des Designprozesses welche Bedeutung zugemessen wird, muss bei jedem Produkt erneut abgewogen werden.

- Aus Umweltsicht ist es prinzipiell vorteilhaft, wenn möglichst wenig Produkte hergestellt werden und davon ein möglichst hoher Anteil möglichst langlebig ist und möglichst wenig Ressourcen über den Lebenszyklus hinweg verbrauchen. Eine Kultur der Wertschätzung auch gegenüber älteren Dingen stellt dafür eine wichtige Basis dar.